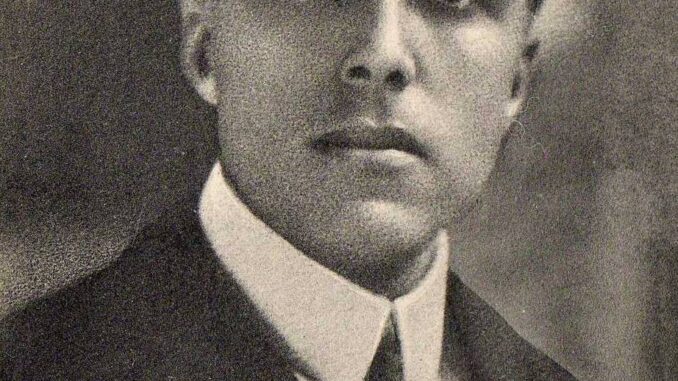

Parlare di Giacomo Matteotti significa affrontare una delle pagine più drammatiche della nostra storia, ma anche riscoprire il pensiero e l’azione di un uomo che ha lasciato un segno profondo nella costruzione di un’Italia più giusta. Non basta ricordare il martire della violenza fascista, ma si deve ricordare l’amministratore, il riformatore, l’intellettuale capace di leggere con lucidità le dinamiche della finanza pubblica e le sue ricadute sui cittadini più deboli. Perciò il libro di Oscar Gaspari “Dalla Lega dei Comuni Socialisti a ALI-Autonomie locali italiane, 1916-2024” (il Mulino, 2024) è un contributo importante. Per ALI, infatti, Matteotti è bandiera e ispirazione di tutta attualità. Siamo incoraggiati dalla riuscita delle presentazioni del libro e dal successo della mostra che abbiamo realizzato.

Matteotti fu tra i fondatori della Lega dei Comuni Socialisti, nata nel 1916 a Bologna, e ne divenne il principale animatore. Sin dai primi congressi si distinse per la sua attenzione ai piccoli comuni, spesso dimenticati dallo Stato centrale e impossibilitati a sostenere le proprie finanze con gli strumenti disponibili ai grandi centri urbani. Nel 1920, grazie alla sua determinazione, riuscì a creare una Lega dei comuni socialisti nel Polesine, un’unica struttura di consulenza per ben 63 municipi, imponendo bilanci in pareggio e una gestione rigorosa. Talvolta impiegò pure le sue sostanze di possidente per aiutare i municipi e dare l’esempio concreto di passo in avanti nell’offerta di ausili e servizi per i bisognosi, allora inesistenti.

Matteotti fu un instancabile difensore delle autonomie locali e uno studioso meticoloso della finanza pubblica. Era convinto che la gestione del bilancio fosse una questione politica principale: “Il bilancio non può mai essere considerato un fatto tecnico. È un fatto eminentemente politico.” Non solo un mero strumento tecnico, dunque, ma un modo per equilibrare gli interessi tra classi sociali, redistribuire la ricchezza e garantire servizi ai cittadini. La severità e la meticolosità di Matteotti nella gestione amministrativa erano proverbiali. Era “il terrore dei sindaci e dei segretari comunali”, si è ricordato, per la sua capacità di analizzare minuziosamente ogni atto, ogni bilancio, denunciando irregolarità e sprechi. In generale, aveva una conoscenza straordinaria dei bilanci pubblici, acquisita proprio grazie alla sua esperienza nei comuni. La portò con sé in Parlamento, dove divenne membro della Giunta generale del bilancio, della Commissione finanze e tesoro e di altri organismi chiave per la gestione economica dello Stato. Le sue denunce sulla corruzione, sul clientelismo e sull’opacità delle finanze statali furono durissime. Proprio la sua capacità di spulciare i conti pubblici e smascherare le irregolarità costruite per celare una gestione dissestata che avrebbe esposto il governo, fra il 1923 e il 1924, divenne uno dei motivi per cui Mussolini e il suo regime lo individuarono come un nemico da eliminare. Anche qui è il valore innovativo della ricerca storica di Oscar Gaspari. Si può infatti ritenere che non sia stata solo la corruzione del sistema fascista, con l’“affare Sinclair” studiato a fondo da Mauro Canali, a condannare a morte il deputato socialista.

Matteotti aveva intuito che la struttura finanziaria del potere fascista si basava su un meccanismo insostenibile alla democrazia, fondato su privilegi per le classi dirigenti e sulle spese militari a scapito del benessere dei comuni e delle classi lavoratrici. Era un socialista riformista radicale: in un intervento pubblicato sulla Critica sociale attaccò duramente Luigi Einaudi, accusandolo di favorire gli interessi dei grandi proprietari terrieri a danno dei comuni e dei cittadini.

L’azione politica di Matteotti fu sempre orientata alla difesa dei più deboli. Per lui i comuni erano il primo strumento di protezione sociale. Il bilancio doveva essere utilizzato per migliorare le condizioni di vita delle persone. La sua proposta di riforma della finanza locale, presentata alla Camera nel 1921, aveva l’obiettivo di garantire ai comuni una maggiore autonomia finanziaria e di sottrarli al controllo dello Stato centrale. Tra le sue proposte di riforma vi erano l’abolizione del dazio consumo, che pesava soprattutto sulle classi popolari; l’introduzione di una tassazione progressiva sui grandi patrimoni immobiliari; la destinazione di una percentuale dei prestiti di guerra ai comuni per finanziare servizi essenziali e il rafforzamento delle autonomie locali contro l’accentramento statale. Le sue idee erano rivoluzionarie per l’epoca e rappresentavano una minaccia per il potere costituito, per Mussolini. Quando Mussolini salì al potere, uno dei primi atti del regime fu lo scioglimento delle amministrazioni locali democraticamente elette, smantellando quel sistema di autonomia e buon governo che Matteotti aveva contribuito a costruire, in competizione con don Luigi Sturzo, anch’egli forte autonomista e guida del Partito popolare. Matteotti denunciò con forza questa mutilazione e non peccò delle sottovalutazioni che colpevolmente i socialisti e i comunisti mostrarono in quel frangente.

Federico Fornaro, nel suo recente studio su Matteotti, ha sottolineato il carattere peculiare del suo riformismo: coniugava azione locale e prospettiva nazionale. Matteotti non vedeva il governo locale come un ambito separato dalla politica nazionale, ma come il primo laboratorio di sperimentazione delle riforme socialiste. Questo approccio si basava su tre pilastri fondamentali: la centralità del comune come primo livello della democrazia: le riforme dovevano partire dai territori, costruendo modelli di amministrazione efficiente e trasparente. La finanza pubblica come strumento di giustizia sociale: il bilancio non era solo una questione tecnica, ma un atto politico in grado di ridistribuire la ricchezza. L’opposizione al fascismo come difesa delle istituzioni locali: la lotta contro Mussolini non fu solo una battaglia parlamentare, ma un tentativo di salvaguardare le autonomie locali come ultimo baluardo di democrazia. Fornaro ha sottolineato come il riformismo di Matteotti fosse radicale e pragmatico allo stesso tempo. Non si limitava a enunciare principi, ma li traduceva in politiche concrete, spesso anticipate rispetto ai tempi. Il suo impegno per la finanza locale può essere considerato un precursore delle moderne politiche di autonomia e decentramento amministrativo.

Matteotti merita d’essere paragonato a Carlo Cattaneo per la forza del suo pensiero autonomista, come continuatore. Cattaneo, grande pensatore federalista e repubblicano, poneva attenzione alle realtà municipali e alle forme di autogoverno. L’Italia dei comuni e delle città ha una matrice storica fondamentale, che esalta, come fece Matteotti, la partecipazione democratica: una democrazia che parte dalle istituzioni elementari. Un’idea molto moderna, da “riformismo municipale”, di guida, sponda e stimolo alle dinamiche sociali e al cambiamento sociale, praticata nel dopoguerra dalla sinistra italiana a matrice socialista. La sua battaglia per il rafforzamento delle autonomie locali e per una gestione finanziaria equa è ancora oggi una sfida aperta. Matteotti ci ha insegnato che la democrazia si costruisce dai territori, con amministratori onesti, capaci di leggere i bilanci, di gestire le risorse pubbliche nell’interesse di tutti e di resistere alle pressioni dei poteri forti. Per questo, nel ricordarlo, non dobbiamo limitarci a commemorare il suo sacrificio, ma dobbiamo impegnarci a portare avanti il suo esempio: un’Italia ricostruita anche dal basso, con istituzioni locali forti, indipendenti e capaci di difendere i diritti dei cittadini. Siamo assai lontani da questo modello. Ci sarebbe da approfondire la ricerca, nel nome di Matteotti, sul significato e sul peso che hanno avuto le politiche centraliste all’inizio del nuovo secolo, in aperta contraddizione con la riforma del Titolo V della Costituzione.

Per ALI studiare l’opera di Giacomo Matteotti e rinnovarne la memoria, in tempi in cui è tanto importante mantenere valori guida e forza delle esperienze, è un punto di ripartenza, per tornare riflettere sulla storia collettiva e personale di tanti amministratori e di tante amministratrici locali che hanno segnato la vicenda dell’Italia repubblicana, l’affermarsi della democrazia, la vita dei partiti e la crescita del capitale civico e sociale delle nostre comunità.